基礎(chǔ)素描教學(xué)過程中的一個重要環(huán)節(jié),近些年,美術(shù)學(xué)院實行新的教學(xué)體制改革,不少學(xué)校都成立了跨學(xué)科專業(yè)性的基礎(chǔ)教學(xué)部,基礎(chǔ)部的任務(wù)很明確,基礎(chǔ)素描課程占有很大的比重,由專職素描老師任孝,無疑為學(xué)生打下寬厚的基礎(chǔ)創(chuàng)造了良好的平臺。

這樣的問題,相信每個學(xué)院都一樣。這是對當(dāng)今學(xué)院基礎(chǔ)素描教學(xué)的一種挑戰(zhàn)。

素描的直接性和簡便性無疑是初學(xué)繪畫進行造型基本規(guī)律研究訓(xùn)練的思想的形式,同時,藝術(shù)家在作品上的思考也往往首先表現(xiàn)在這“藝術(shù)中的藝術(shù)”——素描中。從這個意義上說培養(yǎng)描繪自然的具象能力外的一種學(xué)生的藝術(shù)素質(zhì)的成熟與完善,也就是影響到今后藝術(shù)實踐的源動力,非常重要。使學(xué)生正確認識自然物象規(guī)律和藝術(shù)規(guī)律的關(guān)系,培養(yǎng)和提高他們的藝術(shù)感受能力和藝術(shù)表達的能力,我想這是基礎(chǔ)素描教學(xué)的基本任務(wù)。

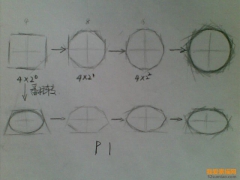

掌握素描造型基本規(guī)律,這包括使輪廓、表現(xiàn)形體與結(jié)構(gòu)、明暗、空間的能力,是要將自然中的形態(tài)轉(zhuǎn)化為繪畫的形式,這里邊就有個如何看的問題。就人物肖像素描而言,為另外使學(xué)生對客觀物像有個本質(zhì)的觀看、實實在在的熟悉和了解,應(yīng)該把解剖課的一部分內(nèi)容納入素描課中,把解剖的知識和形體的表達直接聯(lián)系起來,同時也避免了對解剖的教條的應(yīng)用。設(shè)置泥頭骨的練習(xí),為斬是讓學(xué)生充分體味這空間中聽立體構(gòu)造。只有對對象的形體結(jié)構(gòu)以及構(gòu)架有一棵樹,早已成竹在胸,離開對象也能畫出。歐洲文藝復(fù)興時期的許多大師也對看得出的東西和感悟后體會得到的東西都是去用心關(guān)注的。

就現(xiàn)準(zhǔn)對象的問題,我們應(yīng)該從繪畫的基本要素的角度去引導(dǎo)學(xué)生,不僅僅是絕對意義上的畫準(zhǔn),而為了這個準(zhǔn),去反復(fù)量著、測著畫。這種習(xí)慣有礙于提高感受力,視覺去表現(xiàn)那些你認為是內(nèi)在的本質(zhì)的東西。因此當(dāng)模特兒在面前時,你到底看到了什么?這個觀察就是審美的分析,要是你對面所要表現(xiàn)的對象無動于衷,那么就畫不出動人的作品。只要他細去研究,我們就會發(fā)現(xiàn),象米開朗基羅和埃·德加那樣的大師,他們的素描作品中所描繪的人體并非都是解剖圖式的準(zhǔn)確,有時甚至相差很大。正如德加所說的“素描畫的不是形體而是對形體的觀察”,也就是說素描是一種發(fā)現(xiàn)的行為,準(zhǔn)確只是感覺上的準(zhǔn),繪畫語言或者說是繪畫的各種基本要素是組成畫面的重要因素。

藝術(shù)的觀察方法和思維方式是經(jīng)過長期積累形成的,當(dāng)一個學(xué)生一旦明白藝術(shù)的真諦并不是絕對地再現(xiàn)自然時,一下子能夠改過來,而能把本身的藝術(shù)感受表現(xiàn)的充分嗎?恐怕很難了。自然描摹對象的能力不等于基本功,這是個老問題了,但就今天來說,還得談。“所謂精確只有在創(chuàng)造思維的產(chǎn)生和形式語言的出現(xiàn)后,為體現(xiàn)形式的完美性,精確或精密才有衫價值”。因此,我們一方面要嚴(yán)格要求掌握自然物象的客觀規(guī)律,一方面要啟發(fā)和鼓勵學(xué)生發(fā)展自己的藝術(shù)感受能力、培養(yǎng)他們的藝術(shù)素質(zhì),兩者不是先后之分,而同時進行,各有偏重。

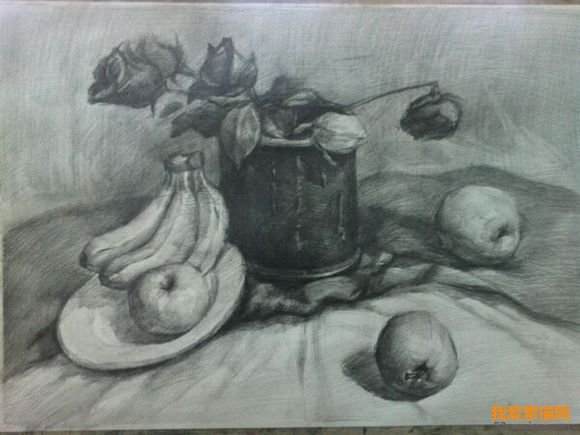

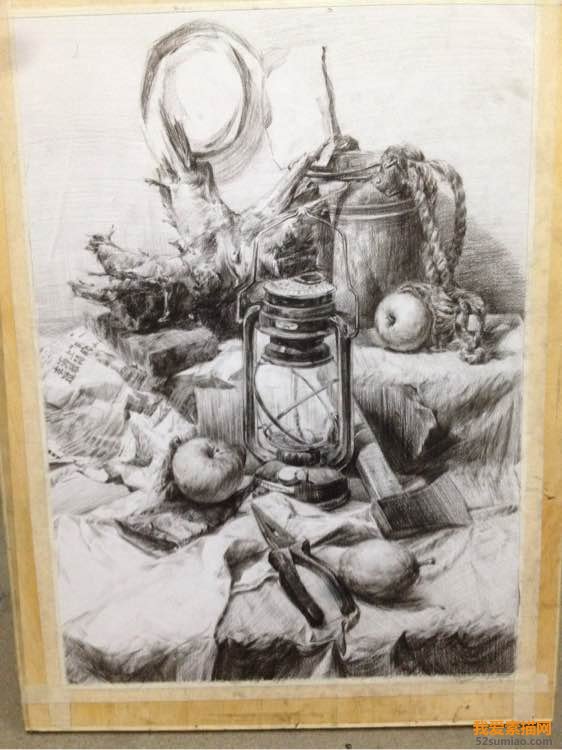

除了個人的天賦外,審美感受能力在實踐中的培養(yǎng)應(yīng)該體現(xiàn)在每一張作業(yè)中,每次都是培養(yǎng)自身審美能力和傳達對客觀世界審美感受的藝術(shù)表現(xiàn)能力的嘗試和實踐。那種開始新的作業(yè)時,沒有經(jīng)過打量,尚未發(fā)現(xiàn)對象美感何在時就按照也既成的對解剖結(jié)構(gòu)的理解、概念地沒有銳氣地畫出來,或用自己慣用的方法去套,即使能把對象畫得比較完整充分,也缺少新鮮靈動之感,這樣的作品原則上不能給高分。必須從不同對象上捕捉因人而異的微秒而不同的感受,體會自身的情感,需要提煉、強化、大膽地選擇放棄與造型無關(guān)的細節(jié)和局部,抓住最有生命力、最能體現(xiàn)自己感受的要點,概括地表現(xiàn)出來,不能只是在被動地接受自然圖像。每個學(xué)生都有各自天性中的可貴的東西,有的同學(xué)在明暗方面呈現(xiàn)出很強的能力,有的則在線的運用,有的在畫面形態(tài)方面,有的在細節(jié)刻畫方面有優(yōu)越表現(xiàn),而這種個性與主觀特點可以以各種方式表現(xiàn)出來,這需要我們老師去引導(dǎo),幫助他們把這種不同的感受表達充分。在描繪的過程中,有時不一定是胸有成竹,感覺遲鈍,沒有發(fā)現(xiàn)某種契機,那是能力問題,發(fā)現(xiàn)了并把握住,這也是基本功。

一年級剛進校的學(xué)生對高考教材作者的名字都表現(xiàn)出一種崇拜,可問及丟勒、德加卻很少有人知道,那么只有讓我們來組織對大師經(jīng)典作品的欣賞,幫助學(xué)生對素描理念進行重新梳理,讓他們充分體味素描的豐富而多樣的語言特色。重視對學(xué)生藝術(shù)素質(zhì)的訓(xùn)練而不是單純的技術(shù)訓(xùn)練,臨摹是表現(xiàn)自我的基礎(chǔ)。要臨摹,那就應(yīng)該臨大師的作品,第一口奶的道理大家都清楚。大師們的世界,超越了所有的時代,其中哪怕是有些東西暫時不理解,只管先臨摹,這就像欣賞古典音樂,先是聽不懂,聽多了腦子里有個旋律了,慢慢也懂得了,當(dāng)然先得找那些容易哼唱的、擅長旋律的作曲家的作品。靠分析臨摹大師的作品來引導(dǎo)學(xué)生的思路,講究的不能僅是線條和明暗,是生命的狀態(tài)、創(chuàng)造的靈魂,使學(xué)生能進入某種境界,慢慢地,大師的東西就會逐漸滲入各自的血管而成為自己的血液。只是現(xiàn)在學(xué)生大多不太能靜下心來臨摹,效果往往并不理想,是否有必要把這一內(nèi)容納入素描圖課內(nèi)由老師來安排完成,也是值得考慮的。