任何一種藝術都有其美學上的意義,鋼筆畫也不外乎此,按照“通過幾何線條的組合、排列重新創造被描繪對象的整體,并帶給觀賞者一種視覺上的美學體會,”這一觀點,那么,鋼筆畫的美學意義是什么呢,探討這一問題對于提高鋼筆畫的畫種地位以及更好地表現鋼筆畫形式具有深遠的意義。

一是線條表現活力的審美傾向

繪畫藝術表現中是形式重要還是內容重要,這歷來是一個美學上的爭論不休的命題,受特定歷史條件與政治需要影響而對這命題有不同的觀點。繪畫作為一門強調視覺感悟的藝術,我認為形式是首位的,內容應是借助這一特定形式來獲得表現。從繪畫歷史的發展來看,遠古先民遺留下來的巖畫是真正的繪畫藝術,它沒有受政治的影響,體現的是先民對于生活的再現和對神祗的敬畏。當我們在觀看這些巖畫時,總是會被那些歲月風蝕后的古樸線條所震撼,在線條中神游。

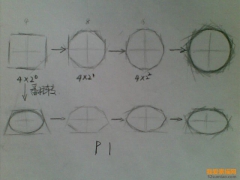

線條具有抽象性,這是它的基本特點,但通過線條的反復運動、組合、累積,我們獲得對物體的具象形式,這是線條的另一個特點。鋼筆畫正是在這一特點的基礎才得以實現它對物體的概括與表現,如果說其他畫種更多的是借助色彩來概括與表現物體,那么鋼筆畫則完全通過線條來概括與表現物體,前者是相對靜態的視覺感知,而后者卻是絕對運動的視覺感知。所以,有理由說鋼筆畫所體現的審美傾向是線條的活力表現。

在繪畫藝術中,線條是具有基本的形狀確定作用的,畫家在借助線條表現對象的形狀的同時,提煉出線條具有一種審美傾向意義上的趣味。對于客觀自然界中不存在的物質---線條,而又在繪畫藝術被普遍采用的客觀形物,是畫家對世界認識的歸納與總結,這是畫家對于線條的審美理解,從而使線條的抽象性具有了物質演變的生命。在鋼筆畫中,線條的審美傾向是一種對活力的崇拜,是對大千世界形態的概括提煉,是通過線條的歸納與總結來表現超越自然現象的視覺快感。 二是線條排列、組合中所體現的“有意味的形式”

什么是“有意味的形式”?英國的克萊夫·貝爾在其美學著作《藝術》(中國文藝聯合出版公司出版)一書是這樣說的:“按照某種不為人知的神秘規律排列和組合的形式,會以某種特殊的方式感動我們,而藝術家的工作就是按這種規律去排列、組合出能夠感動我們的形式。……我稱這種組合、排列為„有意味的形式‟。”(《藝術》第6頁)但由于他受唯心論的影響,使他在提出這一假說時陷入論證的惡性循環之中。我比較認同李澤厚運用唯物主義的觀點對這一假說所作的詮釋:“人的審美感受之所以不同于動物性的感官愉快,正在于其中包含有觀念、想象的成份在內。美之所以不是一般的形式,而是所謂„有意味的形式‟,正在于它是積淀了社會內容的自然形式。所以,美在形式而不即是形式。離開形式(自然形體)固然沒有美,而只有形式(自然形式)也不成其為美。”(《美的歷程》第25頁文物出版社)

那么我們是否可以將克萊夫·貝爾假說中“組合、排列”的內涵與李澤厚先生的“積淀了社會內容的自然形式”的觀點整合一下來說明鋼筆畫所體現的“有意味的形式”的美學意義呢。

首先,我們要確定造型藝術是內容重要還是形式重要這一定位。從遠古的圖騰紋樣、饕餮裝飾、先民崖畫、宗教壁畫、石窟造像到文人山水,造型藝術是以特殊的具象形式來反映特定的主觀意愿,這一點不可否認。由此我們可以獲得這一信息,形式離不開內容,內容借助形式得到體現。作為造型藝術在表現內容時,形式是首要的裁體,內容反過來對形式起到升華的作用。

其次,人的審美感受與動物性的感官愉快的本質區別是“有意味的形式”的實質內涵。“人與動物的本質區別在于人是自由創造的主體,動物只能適應自然,人不僅適應自然,而且能改造自然。”(《美學原理》第56頁北京大學出版社)美產生于勞動與生活,美是人類社會實踐的產物,人們在改造自然中認識美,因此,人的審美感受是源于社會實踐。人類的審美感受不僅是一種物質性的行動,同時具有精神性的認識。而動物性的感官愉快更多是建立在對生存環境的依賴和對生理需求的滿足。認識這一點,對于我們進一步理解“有意味的形式”的社會內容的積淀具有深刻的意義。

再次,是有意識的人類再創造行為而不是神秘的自然現象影響。克萊夫·貝爾在對“有意味的形式”詮釋時首先強調了“不為人知的神秘規律排列和組合的形式,會以某種特殊的方式感動我們”,這是唯心主義的神秘論調。任何造型藝術向自然現象汲取創作靈感是客觀存在的,但并沒有按照自然現象中的特有規律去塑造,那就陷入了再現自然現象的窠臼。這也是克萊夫·貝爾在提出“有意味的形式”假說的同時又強調藝術創作不是再現的矛盾之處。“有意味的形式”中所關注的組合、排列(指線條、色彩)是畫家有意識的行為,它受畫家個人對物體的理解、個人性格的偏好、技法嫻熟的程度等綜合因素影響,所以才會使展示在人們面前的這種“有意味的形式”顯得千姿百態。

繪畫只所以是繪畫,是因為它具有無法替代的藝術語言魅力。繪畫語言不是將對象再現,而是通過將對象的再創造使其成為一種可深入人們內心深處的情感感染力,它以自身特殊的形式實現對對象形狀的再創造。在繪畫語言中,除了色彩具備這一功能外,線條同樣發揮著這一功能。

按照李澤厚先生的話說:“線條不只是訴諸感覺,不只是對比較固定的客觀事物的直接再現,而且常常可以象征著代表著主觀情感的運動形式。”(《美的歷程》第28頁文物出版社)

克萊夫·貝爾說道:“如果留心,你會看到,那些體察不到純粹審美感情的人只能記住畫的主題,而能夠感受到純粹審美感情的人卻往往對一幅畫的主題是什么沒有印象,他們從來不注重作品的再現因素,因此當他們討論繪畫時,常常只談各種形狀的形式、色彩用量以及它們之間的關系。他們僅從一條線的質量好壞就能斷定它是否出自一位好畫家之手,他唯一注重的是線條、色彩及它們的相互關系、用量及質量。從這些方面能夠得到遠比事實、觀念的描述所能給予的感情更深刻,更崇高的感情。”(《藝術》第19頁)

對于“線條……可以象征著代表著主觀情感的運動形式”和“唯一注重的是線條、色彩及它們的相互關系、用量及質量。從這些方面能夠得到遠比事實、觀念的描述所能給予的感情更深刻,……”,前者強調了線條的運動形式,后者突出了線條的相互關系。但這其中的關鍵相近點在于前者認為線條中象征著代表人的主觀情感,后者考慮了被描繪對象的不再現因素。于是,我認為這二種觀點符合了鋼筆畫在忠實于被描繪對象的前提下有著一個對被描繪對象再創造的過種,這一再創造的結果恰恰說明了線條具有再創造的美學意義。

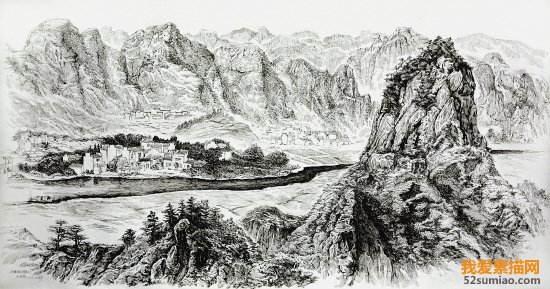

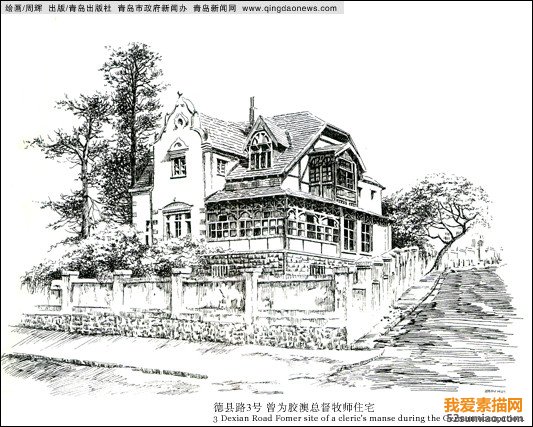

鋼筆畫的線條總是以自己特有的簡潔來表現被描繪的對象,它既是線條相互關系處理的結果,也是主觀情感外在流露的形式,但它決不在過多追求細節的渲染方面來表現對象,而是以特征為主要刻畫方向來表現對象的形狀。無論是用獨立的線條運動變化表現物體,還是在線條的關系累積中營造塊面來表現物體,都是通過線條的表現完成對象在畫面中的再創造。它不再是對象形狀的機械摹仿,而是能夠展示畫家主觀情感活動的對象形狀再創造。

通過對鋼筆畫“線條表現活力的審美傾向、線條排列、組合中所體現的„有意味的形式‟、線條蘊含的對象再創造意義”三個方面的總結,我認為鋼筆畫的美學意義在于---它是通過對生活現象與自然形狀的特征概括,用獨具特點的繪畫語言---線條,來表現畫家視覺中客觀真實的世界,以此激起人們對大自然與生活的向往情緒,使畫家的繪畫結果傳播出美的意境。