素描做為西方美術(shù)的入門知識,對美術(shù)知識結(jié)構(gòu)的組成屬于一種基礎(chǔ)作用,但是這種基礎(chǔ)作用不同于其他學(xué)科,并不是說不學(xué)素描就完全對于手繪之類的其他課程完全不能上手,即使不學(xué)素描,這些知識也是可以直接學(xué)習(xí)的,但是素描作為一種對藝術(shù)感覺的認(rèn)知,最好還是有一定的相關(guān)知識.。

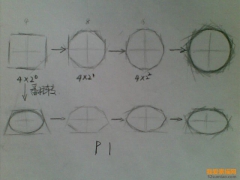

設(shè)計素描注重結(jié)構(gòu)的理解。培養(yǎng)學(xué)生對轉(zhuǎn)折點的把握記憶與用線的表現(xiàn)。在學(xué)生個有一定認(rèn)知水平和表現(xiàn)能力的基礎(chǔ)上深入培養(yǎng)對物理事物的認(rèn)識理解。通過各種觀察研究。加上大量的變化練習(xí)。從而創(chuàng)造出新的事物。并給事物一美感。設(shè)計素描的表現(xiàn)力很強。提高表現(xiàn)力的方法就是多觀察自然,多理解事物,多做速寫練習(xí)。提到表現(xiàn)力就不得不說構(gòu)圖重要。經(jīng)常構(gòu)圖練習(xí)的習(xí)慣也需要培養(yǎng)。創(chuàng)意想象力也是非常重要的。在生活中多補充各方面的知識。懂得用各種工具。局限住的設(shè)計師是創(chuàng)造不出好的作品來的。

素描與設(shè)計的關(guān)系——兼論國內(nèi)設(shè)計的問題。素描由客觀與主觀兩個方面構(gòu)成,是主客觀的高度統(tǒng)一。素描都具有很高系統(tǒng)性。素描客觀方面的基礎(chǔ)是“形”,它的最高層次是整體上的“透視”。主觀方面的基礎(chǔ)是夸張,它的最高層次是個性。素描是一切造型的基礎(chǔ),對它的認(rèn)識和掌握的程度直接影響到造型作品的質(zhì)量,在工藝設(shè)計方面尤其突出,因為設(shè)計更加依靠造型的原理。

我們現(xiàn)在設(shè)計中普遍存在兩大問題,一是作品形式的空間感差,二是作品缺乏想象力。兩個問題都影響到作品的深度和質(zhì)量,兩者的病根都源自素描基礎(chǔ)的訓(xùn)練和認(rèn)識不足。

關(guān)于空間感的問題,空間感是素描造型的第一位也是最后一位問題;“形”是造型的第一位,“整體變形”——透視是造型的終結(jié)。客觀形狀通過視覺變形產(chǎn)生“透視”,規(guī)則的透視產(chǎn)生整體。整體的透視變化是完成造型訓(xùn)練的標(biāo)志,否則就是門外漢。設(shè)計者如果解決不了這個問題,其作品必然是平板的,不可能具有深度感和運動感。我們目前的狀況正是這樣,專業(yè)學(xué)生或者說專業(yè)教師對素描和所謂“平面設(shè)計”有誤解,他們只熱忠于從事相對簡單的平面變形,很少能創(chuàng)作出具有空間難度的設(shè)計作品,原因主要在于他們沒有真正解決素描的透視問題。

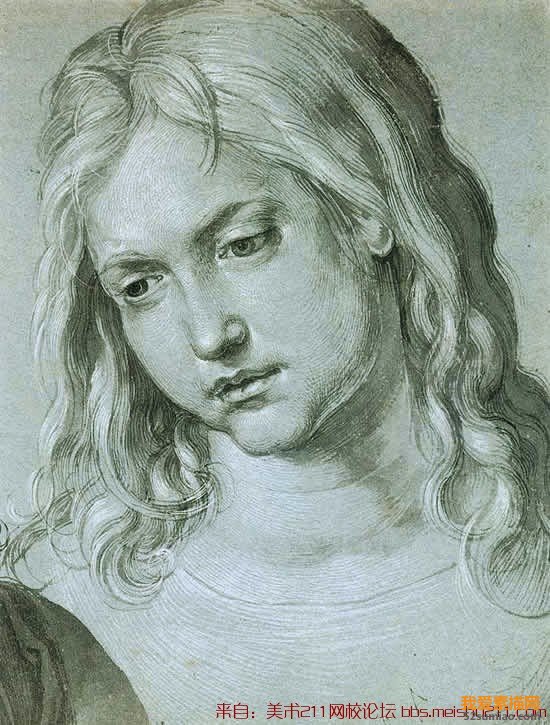

作品缺乏空間意識的現(xiàn)象很普遍,看看我們身邊的樓房、服裝、商標(biāo)標(biāo)志,同國外同類作品的差別是明顯的,或許可以把這些差距歸結(jié)到文化意識和工業(yè)化程度上面,但有一個事實是不容爭辯 的,那就是沒有空間感的素描,怎會創(chuàng)作出具有空間感的設(shè)計?也許有人會說:國外不是已經(jīng)不搞寫實了嗎?這種把素描理解成簡單的基礎(chǔ)和把基礎(chǔ)與應(yīng)用對立起來的觀點正是造成設(shè)計簡單化、平面化的問題所在。

大家最不能忍受的是每天鋪天蓋地沒有想象力的廣告和設(shè)計;平面化、簡單化、庸俗化是我們最容易犯的設(shè)計錯誤。空間化、多樣化、人性化才是我們追求的方向,解決這三個問題基礎(chǔ)還應(yīng)當(dāng)從素描或速寫著手。

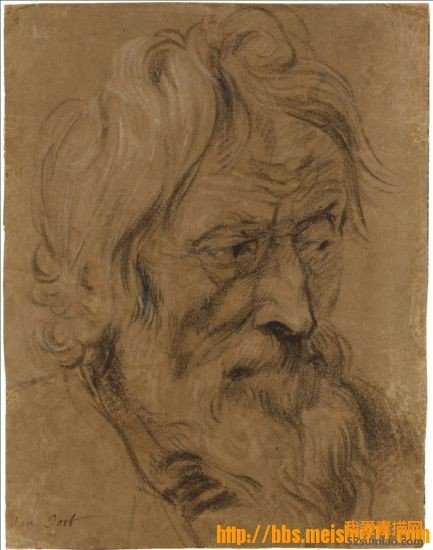

在素描中,探索規(guī)律轉(zhuǎn)化問題一直是一個禁區(qū),也就是所謂的技術(shù)與藝術(shù)不能兼得。于是乎素描的應(yīng)用問題成為藝術(shù)家神秘的秘訣。我的老師呂品先生也曾說過:“藝術(shù)家一人一個規(guī)律”。其實這里說的是兩個問題,好比嫁接果樹。一是樹,二是果實。素描好比是樹,樹是共性的,可教的。樹上節(jié)什么果,藝術(shù)家可以自己選擇品種,可以探索各種可能性,屬于個性,是“不可教”的。但我不說樹,也不說果實。要說的是那個關(guān)系著兩者的嫁接技術(shù)——審美認(rèn)知(或者叫形象思維、聯(lián)想思維)。審美認(rèn)知才是規(guī)律轉(zhuǎn)換的關(guān)節(jié)點。審美認(rèn)知是可以教的,也必須教,如果我們造型規(guī)律應(yīng)用的不順暢,問題就出在它那兒。

大自然是多樣化的源泉,如果我們只是簡單的使用它,沒有把它當(dāng)作養(yǎng)料滋補自己,無異于進(jìn)化的倒退。如果我們只是研究它的比例、明暗之類,我們就成了象柏拉圖所說的它的孫子的孫子。因此,我們?yōu)槭裁床辉谡J(rèn)真地觀察、表現(xiàn)它的時候加進(jìn)一點意識和聯(lián)想,完成一些主動和愿望哪?有人可能會說:我們不但加了,而且加的比你預(yù)想的還多。但我要問:你是站在什么立場上加的?是站在自然的立場,還是站在人的立場?是站在人的自然屬性立場,還是站在人的社會屬性立場?自然是藝術(shù)的老師,如果站錯了立場,即使是無償?shù)馁n予,也無法獲得。自然有造型需要的所有東西,不同的素描觀好比兩種鏡子,一種是放大鏡,另一種是變色鏡。我們應(yīng)該拿起放大鏡,尋找我們需要的東西,而不是改變那些東西,這種改變只能使原本豐富的東西簡單化。其實所謂“嫁接技術(shù)”只不過是把我們所需要的東西放大到一定的度,說的具體一些,就是把自然形態(tài)的特征夸張一點。

說明一個問題:設(shè)計的不足源自于素描的不足。對素描客觀形式的輕視和主觀化,導(dǎo)致了設(shè)計的簡單和低層次。解決的方法是:加強物體空間復(fù)雜形式的認(rèn)識和表現(xiàn),端正對自然的態(tài)度和目的。問題糾正的難度并不大,歸根結(jié)底還在于我們思想的選擇。