當下中國藝壇風起云涌,素描教學理念卻已滯后,目前美術學院油畫專業在課堂上所理解的素描含義,更多的依然是前蘇聯走了調的二手盜版模式,素描已經是一種“八股文”式的東西,是教條,放置在時代的背景中,它就像冰箱中的咸魚已不鮮活了。

學生在學習素描法則的同時,不知道通過法則去達到什么目的。大多數的學生進美院,是因為他們熱愛繪畫,他們會在文化課堂上,情不自禁地在課本上涂抹上幾筆,勾畫出一些幼稚但很生動的人物。但是當他們進入教室,面對模特時,那些想象力已蕩然無存。他們迷失在“蘇式”的素描包袱里,眼睛與對象之間被無數的體塊、調子、方法、規律所遮擋并產生障礙,他的每一筆都是為了體現這些法則而工作,至于對象鮮活的特征和自己的感受已經麻木了。我想不少人都有這樣的體會,當家長每天硬喂給孩子吃飯的時候,往往效果適得其反,結果是厭食癥。

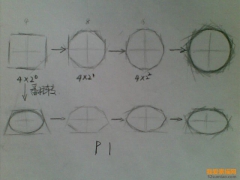

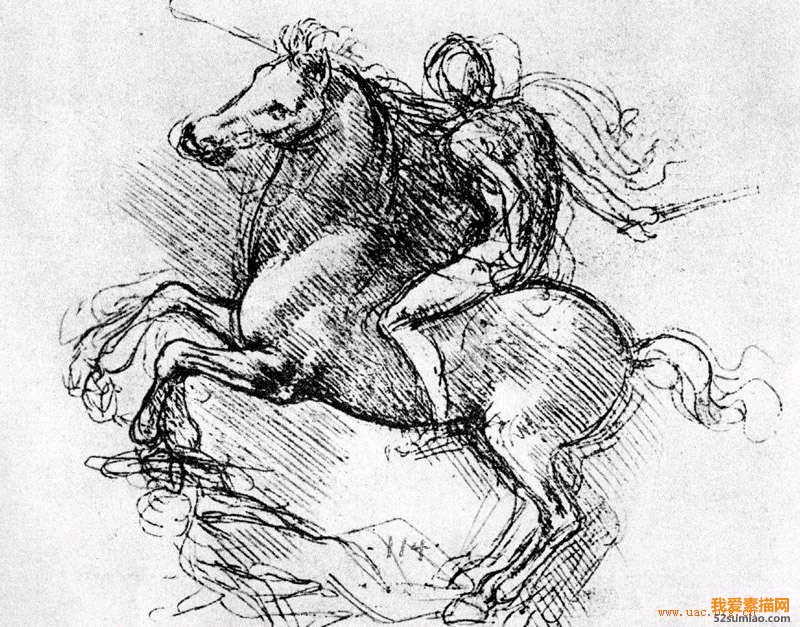

在被動式教育的模式下,還會產生一種怪胎,越是傳統石膏技巧掌握得好的學生,畢業后創作欲望越是少。我們國內高考素描更多的是應試教育,個性化的東西非常少,這種“公共性”的評判標準對敲開大學之門很實用,但進了大學之后,這種素描對于一個學生要成為藝術家來說是不利的。學生應該從自己的內心和感受,去尋找一條“私人化”的素描之路,不要太多的“公共性”。我認為對油畫專業的學生應提倡以短期作業與速寫為主,訓練眼睛的敏銳性和造型的概括力。用最簡練的方式去捕捉最生動的東西。其實西方古代大師的成長之路,更多的是畫短期作業。

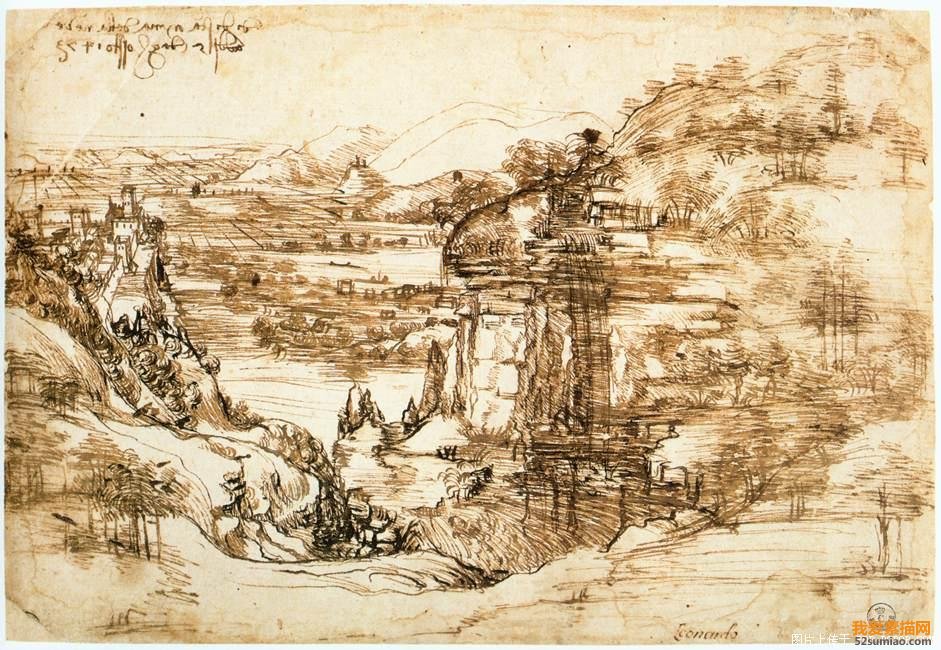

其實傳統是動態的,需要你根據自己的需要“找到”傳統。東西方的美術史那么悠久、那么豐富,你能全部“咽”下去嗎?消化不了,對你而言 ,就沒有多少價值。你只能用自助餐的方式,選擇適合自己腸胃結構的食物食用。如果凡·高去學安格爾的話,那凡·高就不存在了。當你發現,并“消化”了那些“傳統”的時候,你就體驗到了“轉換性創造”的奧秘,你也漸漸發現了自己。

素描的訓練,并不是僅僅通過寫生或模擬對象來實現;更重要的是按照個人的嗜好、秉性,根據所處的時代,在觀念上、表現手法上、造型上不斷去吸收修正美術史,在寫生中借用前人的經驗植入現實中。

尋找自己的思考點,培養獨立的思考能力,從自身出發,已顯得迫在眉睫!請在美術史這龐大的菜單中,階段性地選擇自己所鐘愛的畫風,尋找興奮點吧!特別在學生時代,要不斷替換大師的拖鞋走走,游走于美術史和對象之間,在生活與歷史、在現代與傳統之間尋找接口。不要把基礎訓練與創作對立起來,基礎訓練中應該有創作的成分。也許這應該與打基礎的第一天同時起步!

順便一提,在當代,油畫專業與中國畫專業的造型訓練面臨著共同課題。如果把素描看作是方法論的話,那么其含義就會很寬泛。其實世界各民族都有著自己的造型方法和對世界認知的獨特性,只是被邊緣化了。

也許這世界一直是多元的,只是由于各種原因,我們已經忘記了自己的傳統。有意思的是中國畫專業的理念出現了西方素描的思維現象,而西方卻在靠近東方的平面化。一個民族在她的文化形成中依然是在選擇適合其民族發展的東西,始終處于吸收、排斥、整合之中。選擇、教會學生如何去找食吃,這才是最重要的。

西方美學的發展,基本上是跟隨著科學的發展而演繹,傳統的素描理念是西方人對自然世界認識和把握的結果。然而當照相技術普及以后,再現自然的素描理念發生了危機……如果19世紀以來中國的歷史是對西方的回應,那么,當今時代最終是否可被看作是“西方對東方的回應”?如果我們繞開東西方文化對立的怪圈,才有可能不落入別人的文化窠穴,也不落入自己的窠穴。或許,我們要做的是站在自己的土壤上,從個人的視線出發,追溯、梳理東西方文化傳統,融會貫通,生成自己。